Gebäudeenergiegesetz 2026: GEG einfach erklärt

Was das überarbeitete Gebäudeenergiegesetz (GEG) – auch "Heizungsgesetz" genannt – regelt. Wir informieren Sie über die wichtigsten Inhalte.

Was das überarbeitete Gebäudeenergiegesetz (GEG) – auch "Heizungsgesetz" genannt – regelt. Wir informieren Sie über die wichtigsten Inhalte.

Aktualisiert am 12.12.2025 / 🕒 14 Minuten Lesezeit

👉 Das sogenannte "Heizungsgesetz" ist der Teil des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), der den klimafreundlichen Einbau neuer Heizungen regelt. Die Bundesregierung plant, das GEG in „Gebäudemodernisierungsgesetz“ umzubenennen und inhaltlich zu überarbeiten.

👉 Bis Ende Januar sollen Eckpunkte für die Reform vorliegen. Darin will die Bundesregierung konkretisieren, welche Anforderungen künftig beim Austausch von Heizungen gelten. Auf Grundlage dieser Eckpunkte entsteht der überarbeitete Gesetzentwurf, der dann Ende Februar 2026 im Bundeskabinett beschlossen werden soll.

👉 Solange die Reform nicht verabschiedet ist, gelten die bisherigen Bestimmungen. Konkrete neue Vorgaben für den Heizungstausch stehen erst mit den Eckpunkten und dem Kabinettsbeschluss fest.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt es seit dem 1. November 2020. Das GEG regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude.

Dabei unterteilt sich das GEG wiederum in vier Förderrichtlinien:

Das GEG gibt es bereits seit 2020. Seither wurde es mehrfach überarbeitet. Die letzte Novelle mit den umfangreichen Neuerungen in Bezug auf den Heizungseinbau beziehungsweise Heizungstausch ist zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten.

Am 1. Januar 2024 trat eine Novelle des Gesetzes in Kraft. Die GEG-Novelle 2024 sieht vor allem Neuerungen beim Kauf und Tausch von Heizungsanlagen vor. Deshalb wird das GEG oft auch als "Heizungsgesetz" bezeichnet. Hier finden Sie weiterführende Infos zum GEG vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Lesen Sie dazu gern auch unseren Artikel "Förderung neue Heizung: diese Zuschüsse gibt's vom Staat".

Das GEG beinhaltet umfangreiche Regelungen für den energetischen Standard von beheizten und klimatisierten Gebäuden. Diese betreffen sowohl Neubauten als auch Bestandsimmobilien.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gilt nicht für folgende Gebäudetypen:

Weitere Ausnahmen gibt es für:

GEG-Sonderfälle:

GEG-Regelung bei Sanierungsmaßnahmen:

WICHTIG: Diese Ausnahmen gelten nicht automatisch! In vielen Fällen muss eine individuelle Prüfung erfolgen und gegebenenfalls ein Antrag auf Ausnahme gestellt werden.

Ursprung des GEG ist das Kyoto-Protokoll von 1997, in dem erstmals völkerrechtlich verbindliche Klimaziele vereinbart wurden. Vor allem sollte der Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern bis 2020 deutlich reduziert werden. In Deutschland trat daher am 1. Februar 2002 die erste Fassung der Energieeinsparverordnung in Kraft. Sie wurde zusammen mit dem Energieeinspargesetz und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz im Gebäudeenergiegesetz zusammengeführt. Das Ziel: bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand in der Bundesrepublik zu erreichen.

Die Vorgaben des GEG beziehen sich größtenteils auf die Heizungstechnik und die Wärmedämmung eines Gebäudes. Darüber hinaus stellt es aber auch konkrete Anforderungen an die Klimatechnik und Hitzeschutzmaßnahmen.

Maßgeblich ist dabei der Energiehaushalt eines Gebäudes. Dafür werden neben den Werten für die Raumheizung und -kühlung auch der Stromverbrauch (zum Beispiel von Wärmepumpen), die Warmwassererzeugung und der Luftaustausch bewertet. Zur Berechnung der energetischen Standards gibt es mehrere Verfahren. Diese beziehen sich auf unterschiedlich definierte Energieformen:

Die Resultate werden zur Klassifizierung des Gebäudes herangezogen.

Das GEG beinhaltet umfangreiche Anforderungen an Neubauten bezüglich ihrer Energieeffizienz. Das heißt: Sie müssen dem Standard eines Effizienzhauses 55 entsprechen. Bauherren können selbst entscheiden, wie sie diesen Standard am besten erreichen.

Die wichtigsten Vorgaben dafür sind:

ACHTUNG: Obwohl (derzeit) das Effizienzhaus 55 laut GEG als energetischer Standard beim Neubau gilt, ist es nicht förderfähig! Um die Förderung beim Neubau zu erhalten, muss der Neubau mindestens den Standard KfW-Effizienzhaus 40 QNG erfüllen. Potenzielle Bauherren sollten sich gut überlegen, welchen KfW-Standard sie erreichen wollen. Was heute gilt, kann morgen schon nicht mehr zeitgemäß sein. Ein nach möglichst strengen energetischen Vorgaben gebautes Haus spart im Laufe der Zeit nicht nur Energie (und damit Kosten). Auch der Wiederverkaufswert liegt in der Regel deutlich höher als bei energetisch schlechter ausgestatteten Objekten.

Mehr zum Thema erfahren Sie in diesem Artikel: Was ist ein Effizienzhaus?

Mit der GEG-Novelle soll der Einsatz erneuerbarer Energien weiter angekurbelt werden. Seit 1. Januar 2024 muss möglichst jede in einem Neubau eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden – wenn der Neubau in einem Neubaugebiet errichtet wird. Dafür kommen unterschiedliche Technologien infrage:

Für alle Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gilt seit Januar 2024 genau wie für die Heizungserneuerung im Bestand: Das Gebäudeenergiegesetz wird an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt.

Sie wollen demnächst ohne Öl und Gas heizen? Vielleicht sogar Ihre Ölheizung austauschen?

Planen Sie mit einem unserer Heimatexperten, wie eine passende Finanzierung für Sie aussehen kann. Mit unserem Modernisierungskredit sichern Sie sich dauerhaft günstige Zinsen und können in den Genuss eines Zinsvorteils kommen.

Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin mit einem Heimatexperten bei Ihnen vor Ort.

Die GEG-Anforderungen an Bestandsgebäude sind deutlich niedriger als an Neubauten. Bei einer Renovierung dürfen Eigentümer keine baulichen Veränderungen vornehmen, welche die energetische Qualität verschlechtern. Bei Erweiterung und Ausbau eines Gebäudes müssen gesetzliche Mindeststandards beachtet werden, beispielsweise für den Wärmeschutz der Gebäudehülle oder den energetischen Standard der Heizungsanlage.

Für Altbauten sind im GEG diverse Austausch- und Nachrüstpflichten festgeschrieben, die Eigentümer – unabhängig von einer Sanierung – erfüllen müssen. Von diesen Nachrüstpflichten sind Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern befreit, die ihre Immobilie mindestens seit 1. Februar 2002 selbst bewohnen.

Hier finden Sie alle Infos zur Sanierungspflicht bei einem Eigentümerwechsel.

Der wichtigste Wert, den das GEG bei Modernisierungsmaßnahmen vorgibt, ist der sogenannte U-Wert. Er wird auch "Wärmedurchgangskoeffizient" genannt und gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil nach außen abgegeben wird und damit verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmung und geringer der Wärmeverlust. Der U-Wert wird mit W/m²K (Watt pro Quadratmeter und pro Kelvin) angegeben.

Diese Werte müssen Sie laut GEG bei der Sanierung von Außenbauteilen einhalten:

| Bauteil | U-Wert in W/m²K | mögliche Maßnahme |

|---|---|---|

| Außenwand | 0,24 | 12 bis 16 Zentimeter starke Dämmung |

| Fenster* | 1,3 | Wärmeschutzverglasung (2-fach) |

| Dachflächenfenster | 1,4 | Wärmeschutzverglasung (2-fach) |

| Verglasungen** | 1,1 | Wärmeschutzverglasung (2-fach) |

| Dachschrägen, Steildächer | 0,24 | 14 bis 18 Zentimeter starke Dämmung |

| Oberste Geschossdecke | 0,24 | 14 bis 18 Zentimeter starke Dämmung |

| Flachdächer | 0,2 | 16 bis 20 Zentimeter starke Dämmung |

| Decken gegen unbeheizte Keller, Bodenplatte*** | 0,5 | 4 bis 5 Zentimeter starke Dämmung |

| Decken, die nach unten an Außenluft grenzen | 0,24 | 14 bis 18 Zentimeter starke Dämmung |

Quelle: Verbraucherzentrale NRW e.V.

* Hier zählt der U-Wert des gesamten Fensters, auch als Uw-Wert bekannt.

** Für Sonderverglasungen (zum Beispiel Schallschutzverglasungen) gelten andere Werte

*** Aufbau/Erneuerung des Fußbodens erfolgt auf der beheizten Seite

Hier finden Sie die GEG-Vorgaben bei der Sanierung von Bestandsgebäuden als PDF zum Download

ACHTUNG: Bei Änderungen, die mehr als zehn Prozent der Fläche entsprechender Außenbauteile betreffen (zum Beispiel bei der Erneuerung der Fassade), muss ein Sachverständiger die Einhaltung der GEG-Vorgaben bestätigen. Der Gebäudeeigentümer muss die dazugehörigen Unterlagen mindestens 10 Jahre lang aufheben.

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und Anlagentechnik (außer Heizung) werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 15 Prozent gefördert. Erfolgt die Sanierung im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans, kommt ein Bonus von 5 Prozent obendrauf. Alle Details dazu erfahren Sie in diesem Artikel: die BAFA-Förderung.

| Einzelmaßnahme | Basis-Fördersatz | iSFP-Bonus | maximaler Fördesatz |

|---|---|---|---|

| Gebäudehülle | 15 Prozent | 5 Prozent | 20 Prozent |

| Anlagentechnik | 15 Prozent | 5 Prozent | 20 Prozent |

| Sommerlicher Wärmeschutz | 15 Prozent | 5 Prozent | 20 Prozent |

Auch für Bestandsgebäude ist das Ziel: Der Wärme- und Kältebedarf soll möglichst zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Eine Pflicht zur Heizungserneuerung sieht die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes jedoch nicht vor. Bestehende Heizungen können weiterbetrieben und defekte Anlagen repariert werden. Ist die Heizung irreparabel kaputt, gelten mehrjährige Übergangsfristen. Vorübergehend kann auch eine Gasheizung eingebaut werden, wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar ist. Diese Regelung gilt auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten.

Die Umstellung auf klimafreundlichere Heizungen ist in der GEG-Novelle an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Diese wird in einem eigenen Gesetz geregelt. Danach sollen Großstädte ab 100.000 Einwohnern bis spätestens 2026 und kleinere Städte ab 10.000 Einwohnern bis 2028 konkrete Pläne vorlegen, wie sie die Heizungsinfrastruktur klimaneutral umgestalten wollen. Erst dann wissen Eigentümer, welche Optionen sie haben und können eine fundierte Entscheidung treffen.

Plant die Kommune ein klimaneutrales Gasnetz, so dürfen Eigentümer weiterhin auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizungen installieren lassen. Ist das nicht der Fall, müssen sie innerhalb von Übergangsfristen auf eine Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien umrüsten.

Hier finden Sie ausführliche Informationen zur kommunalen Wärmeplanung.

Folgende Technologien sieht das GEG als Optionen für den Heizungstausch bei bestehenden Gebäuden vor:

Die Förderung für energetische Sanierung wird nicht im Gebäudeenergiegesetz, sondern in Richtlinien des zuständigen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geregelt. Mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 29. Dezember 2023 ist das Förderkonzept zur energetischen Sanierung am 1. Januar 2024 in Kraft getreten (Stand 2. Januar 2024):

Zu einer Grundförderung von 30 Prozent gibt es weitere, gestaffelte Fördermittel. Die maximale Förderung beträgt 70 Prozent. Allerdings sind die förderfähigen Kosten auf maximal 30.000 Euro begrenzt, der höchste Förderbetrag liegt bei 21.000 Euro. Hier die Übersicht:

Basisförderung: Der förderfähige Sockel liegt bei 30 Prozent Zuschuss. Die förderfähigen Investitionskosten für ein Heizungssystem mit erneuerbarer Energie sind auf maximal 30.000 Euro begrenzt.

Einkommensabhängiger Bonus: Zusätzlich zur Basisförderung sieht die Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes einen weiteren Zuschuss von 30 Prozent vor. Und zwar für Haushalte mit einem zu versteuerndem Einkommen bis zu 40.000 Euro im Jahr.

Neben Basisförderung und einkommensabhängigem Bonus gibt es einen weiteren Zuschuss: den Geschwindigkeits-Bonus in Höhe von 20 Prozent bis 31. Dezember 2028 für den frühzeitigen Austausch alter fossiler Heizungen für selbstnutzende Eigentümer. Der "Speed-Bonus" wird danach alle zwei Jahre um 3 Prozent abgesenkt (ab 1. Januar 2029 zunächst also auf 17 Prozent).

Effizienz-Bonus: Für Wärmepumpen, die als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser nutzen oder mit einem natürlichen Kältemittel betrieben werden, gibt es zusätzlich 5 Prozent.

Für selbst nutzende Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 90.000 Euro pro Jahr wird zusätzlich ein zinsvergünstigter KfW-Kredit verfügbar sein. Mit dem Darlehen können Eigentümer die nach Abzug der Zuschussförderung verbleibenden Kosten für die Heizungserneuerung sowie weitere Effizienzmaßnahmen finanzieren. Das maximale Kreditvolumen beträgt 120.000 Euro pro Wohneinheit. Die Höhe des Zinssatzes richtet sich nach der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt.

Neu ist die Antragstellung für die Heizungsförderung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Voraussichtlich ab dem 01.02.2024 können Sie sich im Kundenportal „Meine KfW“ registrieren, wenn Sie als Eigentümerin oder Eigentümer für ein konkretes Vorhaben einen Antrag stellen möchten. Die Antragstellung selbst soll am 27. Februar 2024 starten. Der Tausch der Heizung kann bereits seit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 29. Dezember 2023 beaufragt werden. Für die Beantragung gilt eine Übergangsregelung: Der Antrag für die Förderung, vorausgesetzt die Förderrichtlinien werden eingehalten, muss bis zum 30. November 2024 gestellt werden für energetische Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2024 bis zum 31. August 2024 begonnen werden. Bei Beginn des Vorhabens danach muss die Zusage für die Förderung vor der Beauftragung wieder vorliegen.

Neu ist die Antragstellung für die Heizungsförderung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dafür müssen Sie sich im Kundenportal „Meine KfW“ registrieren, wenn Sie als Eigentümerin oder Eigentümer für ein konkretes Vorhaben einen Antrag stellen möchten. Der Tausch der Heizung kann bereits seit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 29. Dezember 2023 beaufragt werden. Für die Beantragung gilt eine Übergangsregelung: Der Antrag für die Förderung, vorausgesetzt die Förderrichtlinien werden eingehalten, muss bis zum 30. November 2024 gestellt sein für energetische Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2024 bis zum 31. August 2024 begonnen werden. Bei Beginn des Vorhabens danach muss die Zusage für die Förderung vor der Beauftragung wieder vorliegen.

Neu ist die Antragstellung für die Heizungsförderung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dafür müssen Sie sich im Kundenportal „Meine KfW“ registrieren, wenn Sie als Eigentümerin oder Eigentümer für ein konkretes Vorhaben einen Antrag stellen möchten. Der Tausch der Heizung kann bereits seit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 29. Dezember 2023 beauftragt werden. Für die Beantragung gilt eine Übergangsregelung: Der Antrag für die Förderung, vorausgesetzt, die Förderrichtlinien werden eingehalten, muss bis zum 30. November 2024 gestellt sein für energetische Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2024 bis zum 31. August 2024 begonnen werden. Bei Beginn des Vorhabens danach muss die Zusage für die Förderung vor der Beauftragung wieder vorliegen.

Wichtig: Ab sofort darf die Förderung generell erst nach der Beauftragung eines Dienstleisters beantragt werden. Um das Risiko einer Förderabsage trotz erteiltem Auftrages zu minimieren, sollte der Vertrag eine Klausel mit einer auflösenden oder aufschiebenden Bedingung (in Bezug auf die Förderung) enthalten.

Das „Heizungsgesetz“ steht vor dem Aus. Die Debatten um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) haben viele Menschen verunsichert und oft Investitionen verzögert. Jetzt ist klar: Es wird neue Regeln geben. Doch wie diese aussehen und welche Förderungen kommen, bleibt ungewiss. Die Folge: Viele zögern erneut.

„Wer eine Sanierung geplant und bereits eine Energieberatung eingeholt hat, sollte sein Vorhaben nicht unnötig aufschieben. Die künftige Förderung ist noch unklar, und bis sie in Kraft tritt, können Monate vergehen“, rät Michael Koczwara, Förder-Experte bei Schwäbisch Hall. „Es ist sinnvoll, die aktuell gültigen Förderprogramme zu nutzen.“

Nicht warten, sondern vorbereiten und handeln

Denn: Dass künftig deutlich großzügiger gefördert wird, ist unwahrscheinlich. Michael Koczwara bringt es auf den Punkt: „In der aktuellen Lage gewinnt nicht, wer abwartet – sondern wer klug vorbereitet ist und dadurch doppelt profitiert.“

In unserem Artikel "Staatliche Förderung: Was sich 2025 ändern könnte" halten Sie unsere Experten über die Förderreform auf dem Laufenden.

Hier die Zusammenfassung aller Förderungen im Rahmen der Bundesförderung effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM), also den Maßnahmen an der Gebäudehülle, der Anlagentechnik, der Heizungsoptimierung und dem Heizungstausch:

| Einzelmaßnahme | Zuschuss | Zuschlag | iSFP-Bonus | Effizienz-Bonus | Klimgeschwindigkeits-Bonus | Einkommensbonus | maximale Förderung |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gebäudehülle | 15 % | 5 % | 20 % | ||||

| Anlagentechnik | 15 % | 5 % | 20 % | ||||

| Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung1 | 15 % | 5 % | 20 % | ||||

| Heizungsoptimierung zur Emissionsminderung2 | 50 % | 50 % | |||||

| Solarthermische Anlagen | 30 % | 20 % | 30 % | 70 % | |||

| Biosmasseheizungen | 30 % | 2.500 Euro3 | 20 % | 30 % | 70 % | ||

| Wärmepumpen | 30 % | 5 % | 20 % | 20 % | 70 % | ||

| Wasserstofffähige Heizung (Investitionsmehrausgaben) | 30 % | 20 % | 20 % | 70 % | |||

| Wärmenetzanschluss | 30 % | 20 % | 20 % | 70 % |

1: Gefördert werden sämtliche Maßnahmen zur Optimierung bestehender Heizungsanlagen in Bestandsgebäuden mit höchstens fünf Wohneinheiten beziehungsweise bei Nichtwohngebäuden mit höchstens 1 000 Quadratmetern beheizter Fläche, mit denen die Energieeffizienz des Systems erhöht wird. Zu den Maßnahmen gehören u. a. der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage inklusive der Einstellung der Heizkurve sowie beispielsweise der Austausch von Heizungspumpen oder die Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung.

2: Gefördert werden Maßnahmen zur Reduzierung der Staubemissionen von Feuerungsanlagen für feste Biomasse mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr, ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen.

3: Bei Biomasseheizungen wird bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwerts für Staub von 2,5 mg/m3 ein zusätzlicher pauschaler Zuschlag gewährt.

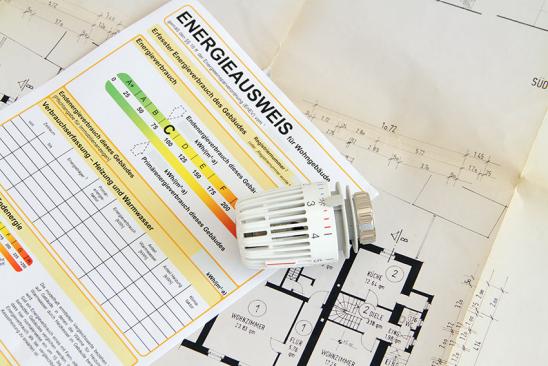

Wer ein Haus neu baut oder eine umfassende energetische Sanierung durchführt, muss sich einen Energieausweis ausstellen lassen. Außerdem sind Eigentümer, die ein beheiztes oder gekühltes Gebäude neu vermieten oder verkaufen wollen, laut GEG verpflichtet, spätestens zum Besichtigungstermin unaufgefordert einen Energieausweis vorzulegen.

Der Energieausweis bietet potenziellen Käufern oder Mietern einen Überblick über den zu erwartenden Energieverbrauch des Hauses. Damit können sie den Wohnkomfort und die künftigen Betriebskosten abschätzen.

Abhängig von der Gebäudegröße und dem Anlass der Erstellung des Ausweises kommt ein Verbrauchsausweis oder ein Bedarfsausweis infrage. Beide Varianten müssen seit neustem Angaben zu den CO2-Emissionen des Gebäudes enthalten.

Mit dem Gebäudeenergiegesetz wurde eine verpflichtende Energieberatung beim Kauf von Ein- oder Zweifamilienhäusern und für Eigentümer bei Sanierungen eingeführt. Die Beratung muss kostenlos und durch eine Person erfolgen, die zum Ausstellen von Energieausweisen berechtigt ist. Kostenlose Beratungen bieten in erster Linie die Verbraucherzentralen an.

Mit dem GEG 2024 wurde eine weitere Beratungspflicht eingeführt: Vor dem Einbau einer fossilen Heizung muss künftig eine Pflichtberatung durch einen Energieberater, Installateur oder Schornsteinfeger stattfinden. Ziel ist, Eigentümer über die Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und die mögliche Unwirtschaftlichkeit einer fossilen Heizung zu informieren.

Auch im ersten Halbjahr 2026 dürfen noch Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Das gilt bis zum Ablauf der Fristen für die kommunale Wärmeplanung (30. Juni 2026 in Kommunen ab 100.000 Einwohner, 30. Juni 2028 in Kommunen bis 100.000 Einwohner). Allerdings müssen diese Heizungen dann ab 2029 einen wachsenden Anteil an erneuerbaren Energien wie Biogas oder Wasserstoff nutzen:

Alte Öl- und Gasheizungen dürfen repariert werden und können dann noch bis 2045 laufen. ACHTUNG: Das gilt nicht für Standard- und Konstanttemperaturkessel. Diese müssen im Rahmen der allgemeinen Sanierungspflicht nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Ausnahme: Der Eigentümer des Ein- oder Zweifamilienhaus bewohnt die Immobilie seit dem 1. Februar 2002 selbst.

Durch die verschärften Regelungen steigen die Kosten vor allem für Heizungsanlagen und deren Einbau. Jeder Bauherr muss bei allem Engagement für die Umwelt diesen größeren Geldbedarf im Blick haben. Grundsätzlich bedeutet ein geringerer Energieverbrauch aber auch geringere laufende Ausgaben. Die Erfüllung der schärferen Vorschriften des GEG ist also eine Investition, die sich durch die niedrigeren Kosten im Laufe der Jahre rechnen kann. Allerdings kann niemand vorhersagen, wie sich die Energiepreise entwickeln werden. Hinzu kommt: Wann sich der höhere Aufwand genau auszahlt, ist von Haus zu Haus verschieden.

Den aktuellen Stand der Debatte und zur Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes finden Sie im Bundesanzeiger. Die letzte GEG-Novelle ist zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist historisch aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) hervorgegangen. Hier eine kurze Übersicht der gesetzlichen Vorgaben zur Energieeinsparung:

Das GEG fasst drei frühere Gesetze in einem einheitlichen Regelwerk zusammen, nämlich:

Einige wichtige Neuerungen des GEG 2024 im Vergleich zur EnEV sind unter anderem:

Apropos Energieausweis: Energieausweise nach EnEV 2014 und GEG sind gleichwertig und bleiben zehn Jahre gültig. Der einzige inhaltliche Unterschied ist die zusätzliche Angabe zu CO2-Emissionen beim verbrauchsbasierten Energieausweis nach GEG.

Sie möchten Ihr Haus energieeffizient bauen oder sanieren? Sprechen Sie mit einem unserer Heimatexperten über Finanzierungsmöglichkeiten. Er kennt alle wichtigen Aspekte der Finanzierung und geht gerne auf Ihre offenen Fragen und Wünsche ein. Auch Fördermittel wie die KfW-Förderung können Sie gemeinsam einplanen. Er erarbeitet mit Ihnen einen Finanzierungsplan, der zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und profitieren Sie von unserer individuellen Beratung.

Willkommen in Mein Konto - Neue Einwilligungserklärung in Datenanalysen

Die Digitalisierung ermöglicht fortlaufend neue Innovationen. Diese Chancen möchten wir, die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, stärker dafür nutzen, unser Informations- und Serviceangebot noch kundenfreundlicher und individueller für Sie zu gestalten.

Damit wir Sie auch über die Durchführung unseres Vertrages hinausgehend bedarfsgerecht, individuell und effizient beraten, betreuen und informieren können, bitten wir Sie, der Verarbeitung, Zusammenführung und Analyse Ihrer Daten zuzustimmen.

Welche Daten umfasst diese Einwilligung?

Mit Ihrer Einwilligung können wir Ihre Daten verarbeiten, die wir aus unseren persönlichen Geschäftsbeziehungen und der Zusammenarbeit mit Ihnen gewonnen haben. Dazu gehören:

1. Stammdaten und Informationen zu Ihren persönlichen Verhältnissen wie Personalien (z. B. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Anzahl Kinder), Anschrift, Kontaktdaten, Wohnstatus (z. B. Miete oder Eigentum);

2. Daten zur Erwerbstätigkeit (z. B. Beruf, Einkommen, Branche) und Angaben zur Selbstständigkeit oder sonstigen Beschäftigung (z. B. zum eigenen Unternehmen oder Arbeitgeber; dies betrifft unter anderem Informationen aus dem Handelsregister und zu Bilanzen);

3. Informationen über Interessen an oder Inanspruchnahmen von Finanzdienstleistungen (z. B. Baufinanzierung, Bausparprodukte, Immobilienvermittlung, sonstige Bank-, Versicherungs- und Fonds-Produkte);

4. Informationen zu Verträgen, die Sie mit uns oder vermittelt durch uns mit Dritten geschlossen haben (z. B. Details zur Laufzeit und Höhe von Krediten und (Tilgungs-)Raten sowie zu Salden und Umsätzen auf laufenden Konten);

5. Daten zur Immobilie, ihrer Sicherung und nachhaltigen Nutzung (z. B. Informationen zum Baujahr, Beleihungswert und Verkehrswert, Nutzungsart wie Miete oder Eigennutzung, eingereichte Bilder, Informationen zu Gebäudestatus und -beschaffenheit, Maßnahmen zur Herstellung, Aufrechterhaltung oder Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit der Immobilie, Daten zum Energieträger, zum Energiebedarf und -verbrauch, Daten rund um den Wasserverbrauch, nachverfolgbare Qualitätskontrollprozesse und deren Dokumentation wie etwa ein Energieausweis gemäß den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorgaben, Daten rund um Instandsetzungs-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Daten zur Ermittlung von insbesondere energetischen Modernisierungsbedarfen);

6. Aktionsdaten, darunter verstehen wir Informationen dazu, auf welche Art und Weise Sie mit uns in Kontakt stehen (z. B. allgemeine Kontakthistorie, empfangene Newsletter, erfolgte Beratungen, jeweils mit Angaben wie z. B. Art, Anzahl, Zeitpunkt und Inhalt).

Ihre Einwilligung erlaubt es uns, zu den vorstehenden Daten weitere Informationen hinzu zu speichern, die wir rechtmäßig erhoben haben. Dies sind insbesondere:

7. Daten zu Ihrer Bonität (z. B. von der Schufa);

8. Daten aus anderen Registern und öffentlichen Quellen (z. B. Daten zu Grundstücken und Gebäuden aus Kartendiensten wie Google Maps oder Daten, die von Katasterämtern oder anderen Ämtern öffentlich zur Verfügung gestellt werden);

9. Sogenannte „mikrogeographische Daten“, die wir von Dritten erhalten, z. B. zur vermuteten Soziodemographie oder typischen Affinitäten, die Personengruppen zugeordnet werden, die sich in Ihrer Lebenssituation befinden (z. B. das mögliche Interesse an bestimmten Produkten, die einer bestimmten Einkommensgruppe oder Wohnsituation zugeschrieben werden);

Wenn Sie damit einverstanden sind, können wir zu den vorstehenden Informationen auch Ihre rechtmäßig erhobenen Online-Nutzungsdaten (sofern Sie z. B. auf unserer Webseite der Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens zugestimmt haben) hinzu speichern:

10. Informationen über Ihre Nutzung von Webseiten und anderen Online-Angeboten der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (inklusive des Tochterunternehmens Schwäbisch Hall Wohnen GmbH und der Beteiligungsgesellschaft Impleco GmbH) einschließlich der Information, auf welchem Weg Sie zu diesen Angeboten gelangt sind (z. B. über Links, unsere Werbebanner und -anzeigen).

Auf welche Art und Weise und zu welchen Zwecken nutzen wir diese Daten?

Ihre Einwilligung erlaubt uns, Ihre Daten zusammenzuführen und zu analysieren, damit wir Sie und andere Kunden möglichst effizient und passgenau beraten, betreuen und informieren können. Hierbei analysieren wir Ihre Daten sowohl um Erkenntnisse (z. B. zu typischen Kundenprofilen und statistischen Zusammenhängen) zu gewinnen als auch um diese Erkenntnisse anzuwenden (z. B. indem wir für Sie wahrscheinlich relevante Produkte oder bevorzugte Ansprachezeitpunkte identifizieren).

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG steht selbst nur selten in unmittelbarem Kontakt zu Ihnen als Kunde. Deshalb gestattet uns Ihre Einwilligung, die Ergebnisse unserer Analysen und die hierfür wesentlichen Parameter an unsere für Sie zuständigen Vertriebspartner weiterzugeben, soweit diese die Informationen für die Zwecke der möglichst effizienten und passgenauen Beratung, Betreuung und Information benötigen.

Wir nutzen Ihr Kundenprofil für Zwecke der Direktwerbung (insbesondere per Telefon oder E-Mail) nur, sofern Sie in eine solche Direktwerbeansprache gesondert eingewilligt haben oder uns diese auf gesetzlicher Basis erlaubt ist.

Wie wirkt es sich aus, wenn Sie nicht einwilligen oder Ihre Einwilligung widerrufen?

Ihre Einwilligung ist freiwillig. Auch wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen möchten, können wir mit Ihnen einen Vertrag schließen und Sie beraten, betreuen und informieren. Allerdings kann es sein, dass wir Ihnen einige für Sie vorteilhafte Angebote nicht unterbreiten, da wir Ihre Situation dann weniger genau einschätzen können. Falls Sie die Einwilligung erteilen, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ja, ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten durch die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG in dem oben genannten Umfang einverstanden, damit diese und ihre für mich zuständigen Vertriebspartner mich und andere Kunden möglichst effizient und auf meine individuellen Kundeninteressen zugeschnitten beraten, betreuen und informieren. In diesem Umfang entbinde ich die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG zugleich vom Bankgeheimnis.

Hinweis: Sie verwenden einen veralteten oder nicht unterstützten Browser. Gegebenenfalls kann es zu Einschränkungen bei der Benutzung der Webseite kommen.